この記事にはPR広告が含まれています。

整理収納アドバイザー1級2次試験の研究発表|資料の構成や準備を実例つきで紹介

2022年4月13日

整理収納アドバイザー1級試験は、1次試験(学科)と2次試験(実技)に分かれています。

実技試験の内容は、整理収納に関する研究発表のプレゼンテーションと口頭試問。

2022年7月1日以降の申し込みから、研究発表の時間が短くなり、口頭試問が付け加えられるようになりました。

ハウスキーピング協会の2次試験概要には、次のような記載があります。

講座内容をきちんと理解し実践する能力や、第三者への十分なコミュニケーション能力が必要な事から、高校生以上を推奨しております。

整理収納アドバイザー1級2次試験 | ハウスキーピング協会 (housekeeping.or.jp)

- 整理収納の理論を実践する能力

- クライアントなどとのコミュニケーション能力

このような能力が備わっているのかを試験で見られるということですね。

5分間の口頭試問が加わったとは言え、研究発表のプレゼン作成は必須です。

この記事では、整理収納アドバイザー1級の2次試験のプレゼン作成や研究発表の準備について、ハウスキーピング協会の情報や経験談をもとに紹介します。

私は2021年11月に動画提出試験(プレゼンテーション方式)で整理収納アドバイザー1級に合格しています。

これから受験をされる人の参考になれば幸いです。

目次

2次試験のプレゼン作成のポイント

整理収納アドバイザー1級の2次試験のテーマは、【提案編】と【実践編】のどちらかを選んで研究発表をつくっていきます。

どちらのテーマにするのか決めることが、プレゼン作成の第一歩になります。

次の表に、提案編と実践編についてまとめてみました。

| テーマ | 提案編 | 作業編 |

|---|---|---|

| 対象者 | 自分以外の人 ○同居の家族 | 自分以外の人 ○同居の家族 |

| クライアントの問題に対して、整理収納の方法を提案する。 | クライアントの問題に対し、整理収納を実践し、その目的と効果を発表する。 | |

| 発表内容 | ・どのようなファシリテイトができるのか ・そこから得られる意識改革や効果 ・アドバイザー自身の成長 ・作業手順や方法 ・アドバイザー理論 | ・どのようなファシリテイトができたのか ・アドバイザー自身の成長 ・ヒアリングや作業手順の内容 ・アドバイザー理論 ・改善点や効果 |

| 実作業 | なくてもよい | あり |

未来の提案か、過去の実践かという違いがありますが、共通して押さえておきたいのは次のポイントです。

- クライアントの問題をはっきりさせること

- 問題を解決する工程を具体的に示すこと

(作業工程、意識改革など) - アドバイザー理論をどう使ったのか示すこと

- アドバイザー自身の成長についてもふれること

上記の内容は、ハウスキーピング協会が公開している研究発表の制作の手引きに書かれていることなので、絶対にはずせないところだと思います。

発表する内容については、手引きの中でかなり具体的に示されているので、要チェックですよ。

2次試験のプレゼン資料をくわしく紹介

ここからは、次のポイントを押さえるために、どんなプレゼンをつくっていったのかを具体的に紹介していきます。

- クライアントの問題をはっきりさせること

- 問題を解決する工程を具体的に示すこと

(作業工程、意識改革など) - アドバイザー理論をどう使ったのか示すこと

- アドバイザー自身の成長についてもふれること

私は、実践編をテーマに選び、実家の片付けについて発表しました。

プレゼン資料の概要(パワーポイントで作成)

2022年8月から、作成する資料は、A4相当の資料10ページまでと指定されるようになりました。

私が実際に作成したプレゼン資料の概要は以下のとおり。

実際のプレゼン資料の概要

- スライドの枚数は10枚

- 使用した写真は9枚

ビフォー3枚、アフター6枚 - 文字は少なめで見やすさを重視

- 無料イラストを2枚使用

実践発表を考えている人は、ビフォーアフターの写真を多めに撮っておくことをおすすめします。

私は、写真が少なかったので、適当な写真がないところには、無料イラストを使ったり、表を載せたりすることでカバーしました。

プレゼン資料の内容の構成例を公開

実際に作成したプレゼンの構成は次の通りです。

- クライアント情報

- ヒアリング内容

- 片づけ前の状態と問題点

- ステージ1→ステージ2の作業手順

- ステージ2→ステージ3作業手順

- 整理収納後の状態

- クライアントの感想

- 実作業の気づき(改善点や効果)

- アドバイザーとして感じたこと

私は、どのようなまとめ方をするか迷ったときには、テキストの実践事例を見て勉強をしていました。

発表の内容は、自分自身で考える必要がありますが、モデルにするものがあると資料がつくりやすくなりますよ。

ここからは、それぞれのスライドの内容を簡単に紹介します。

1.クライアント情報

整理収納アドバイザーの活動は、クライアントがあってこそ。

ということで、資料の1枚目では、下記のようなクライアント情報をまとめました。

- 家族構成

- 住まいの特徴

家族構成は、クライアントのライフステージやライフスタイルを知る第一歩。年齢や職業、自宅の使い方など箇条書きでまとめました。

一戸建てなのか、賃貸なのか、収納力はどれくらいかなど、住まいの特徴もまとめておくと、クライアントの抱える問題が伝わりやすくなると思います。

2.ヒアリング内容

次に、クライアントの基本情報を受けて、整理収納についての困ったことやお悩みをまとめました。

- お困りの点

- 依頼内容

- 片づけのテーマとゴール

上記内容の具体例を挙げると、次のような感じになります。

ヒアリング内容具体例

お困りの点

- ものが家中に点在して場所の把握がしづらい

- 玄関から自室までの動線にものが多い

依頼内容

- 玄関・客間に散らばっているものを収納したい

- ものを整理して収納扉を開閉しやすくしたい

今回の整理収納のテーマ

- 家族も来客も快適に過ごせる玄関・客間の整理収納

整理収納の目的となるテーマは、クライアントへのファシリテイトではっきりしてきます。

どのようなファシリテイトをしたかを伝える意味もふくめて、押さえておきたいポイントです。

このテーマとゴールが決まっていると、作業手順もまとめやすくなり、プレゼンづくりも楽になりますよ。

3.片づけ前の状態と問題点(写真3枚)

片づけ前の状態は、スライド2枚にまとめました。

下の画像は実際に使用したスライドの一部です。

ビフォー写真から矢印を引っ張って、具体的な整理収納の問題点を挙げています。

ビフォー写真から矢印をひっぱって、具体的な整理収納の問題点を挙げてみました。

ご覧のとおり、文字数は少なめ。かなりシンプルなスライドでした。

4.ステージ1→ステージ2の作業手順(表)

作業手順は、アドバイザー理論の1つ「ステージ理論」に沿っていることがわかるように工程ごとにまとめました。

必要なものと不要なものを区別する工程は、作業に夢中になって写真を撮っていなかったので、表をつくることに。

表の例

| 整理整頓 したもの | 使用した理論 |

|---|---|

| ベビーベッド | ・整理の基本領域図 (プロパティ領域) ・もののストーリー |

| お土産品 | ・5つの鉄則 (適正量の決定) ・もののストーリーとメモリー |

写真はありませんでしたが、表があると、どのような理論をもとにものを手放す作業をしたのか説明しやすかったですよ。

これから作業をする人は、作業中の写真撮影もお忘れなく…!

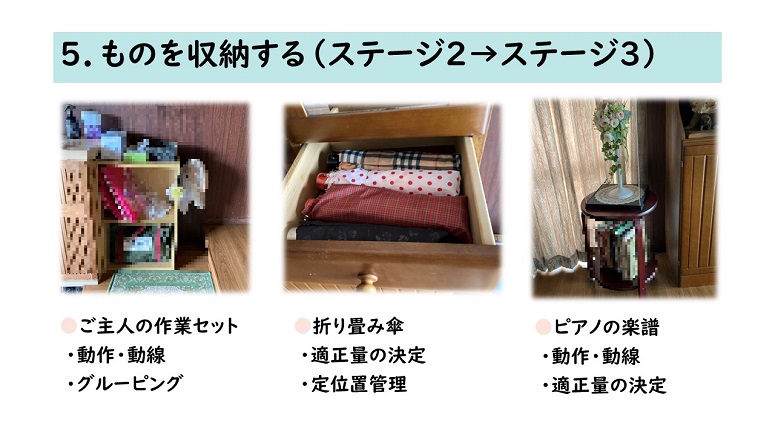

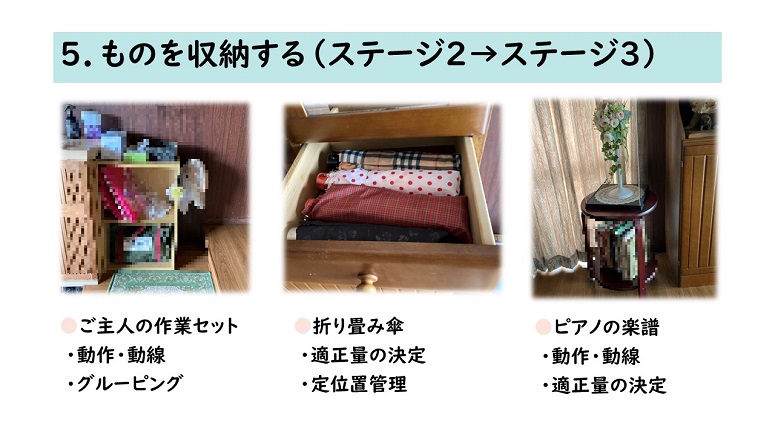

5.ステージ2→ステージ3の作業手順(写真3枚)

ステージ2からステージ3の使いやすい場所にものを収納する工程は、実際の収納スペースの写真を使って説明しました。

写真と収納するときに使った理論を箇条書きしたスライドです。

プレゼンをするときには、使った理論はもちろん、片づける前の状態やクライアントとどのような話をして最終的な収納に至ったかなど、具体的に話すように気をつけました。

6.整理収納後の状態(写真3枚)

それぞれの作業工程を終えた後のアフター写真も2枚のスライドにまとめました。

ビフォー写真との違いがわかりやすくなり、整理収納での空間の変化を伝えやすくなります。

私の場合は、作業編をテーマにしていたので、実際に片づけた効果も箇条書きでまとめました。

7.クライアントの感想(イラスト1枚)

作業や提案を通して、クライアントからの感想や変化があれば、プレゼンにくわえるのもおすすめです。

クライアントの感想が入ると、整理収納アドバイザーとしてクライアントの目的を達成できたことの説得力も増し、ご自身の実践や提案にも自信がもてますよ。

私は次のようなスライドをつくりました。

プラスの効果はもちろん、次につながる改善点をまとめるのもいいかもしれないね。

8.実作業の気づき(イラスト1枚)

終わりに、実作業を通しての自分の気づきと今後の抱負をまとめました。

この部分は、アドバイザーとしての成長としての項目にあたるところですね。

最後のスライドは、面接官へのアピールタイムのつもりでつくりました。

- ヒアリングの大切さ

- クライアントの気もちに寄り添う整理収納

- 整理がもたらす効果など

それぞれに作業や提案をされる中で感じることがあると思います。

その気づきをエピソードと一緒に伝えることで、整理収納アドバイザーとしての心意気も伝えられるはず。

アピールできるところはしっかりと伝えていきましょう!

プレゼンまでに準備しておくこと3つ

スライド資料が完成したら、あとは研究発表のプレゼンを行うだけですね。

私の場合は、動画提出試験で誰にも見られない自宅で撮影したのですが、それでも緊張しました。

ここでは、資料を作成後、プレゼン本番までに準備したことをまとめています。

1.プレゼンの読み原稿をつくる

一般的に、10分のプレゼンの目安は、文字数3000字、スライド7~10枚と言われているようです。

そこで、プレゼン1分あたり300文字を目安に読み原稿をつくっていきました。

ここで内容をしっかり練って頭を整理しておくことで、その後の口頭試問の対策にもなると思います。

私の場合は、研究発表の持ち時間が20分あったので、資料1枚あたりに400~500文字程度の内容を考え、全体の文字数は5000文字ほど。ゆっくりめに話して、実際にかかった時間は約17分でした。

2022年7月からの改定では、研究発表の時間は10分なので、制限時間の中で伝えられることは減ってしまいます。

くり返しになりますが、必ず伝えたいのは次の内容。

- クライアントの問題をはっきりさせること

- 問題を解決する手順を具体的に示すこと

(作業工程、ファシリテイトによる意識改革など) - アドバイザー理論をどう使ったのか示すこと

- アドバイザー自身の成長についてもふれること

これらの内容を伝えるために、以下のような視点で発表内容を見ていきました。

- クライアントの意思を尊重しているか?

- クライアントの目的(テーマ)と内容がずれていないか?

- 具体的な手順をアドバイザー理論にもとづいて説明できているか?

クライアントファースト、理論に沿った作業手順が聞き手に伝わることを意識していきましょう。

2.時間を測ってプレゼン練習する

整理収納アドバイザー1級試験の研究発表の持ち時間は10分間。

発表内容を伝えるためにも、持ち時間をしっかり使いたいところ。

- 話すスピード

- 目線

この2点を意識して何回か時間を測ってみました。

私は、目線を意識しつつも、本番では発表原稿をかなりチラ見してしまいましたが、無事に合格できましたよ。

かかった時間に合わせて、スピードや内容量を調整してみてくださいね。

3.発表の道具や服装を整える

試験当日の準備もお忘れなく。

私は、動画試験を受けたとき、Wi-Fi環境がなく、動画の提出にかなりの時間がかかりました。

改定後は、Zoomを利用したオンライン試験となるので、ネット環境にも気をつけておきたいところです。

ちなみに、当日の服装は、きれいめの服装にジャケットというややカチッとしたスタイルで臨みました。

整理収納アドバイザーとして人に与える印象に気をつけたいね。

まとめ:発表資料には実践と理論の両方を必ず取り入れよう!

この記事では、整理収納アドバイザー1級の2次試験のプレゼン作成や研究発表の準備について、ハウスキーピング協会の情報や経験談をもとに紹介しました。

記事の中では、私の発表をもとに具体例を紹介しましたが、最終的にはご自身の実践や提案を伝えやすい形で選ばれてみてくださいね。

口頭試問がくわわったとは言え、しっかりとプレゼンの内容をつくって、練習しておけば、その後の質問にも答えられるのではないかなと思っています。

めちゃくちゃ陰ながらではありますが…応援しております!

少しでも参考になれば嬉しいです。

ファイトー!

コメント